振動解析とは

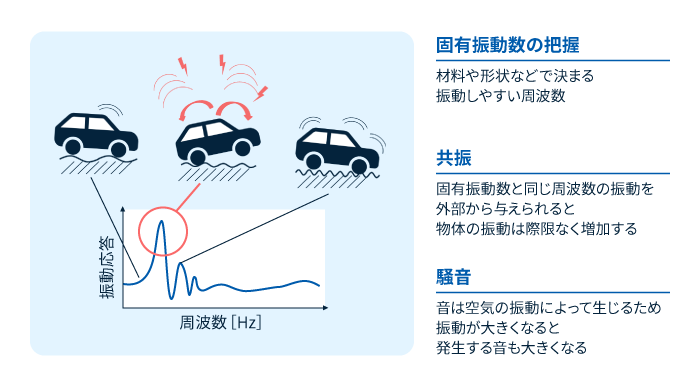

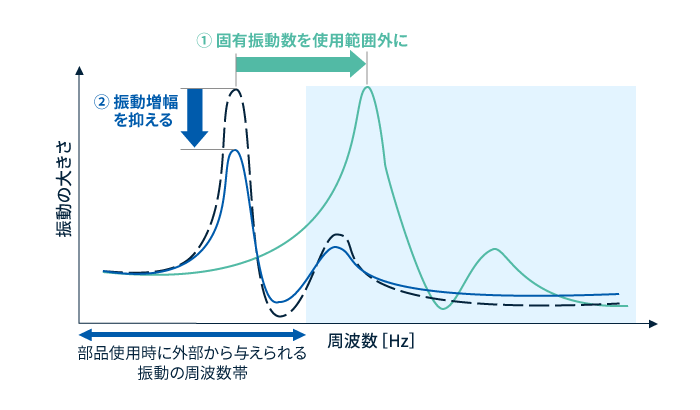

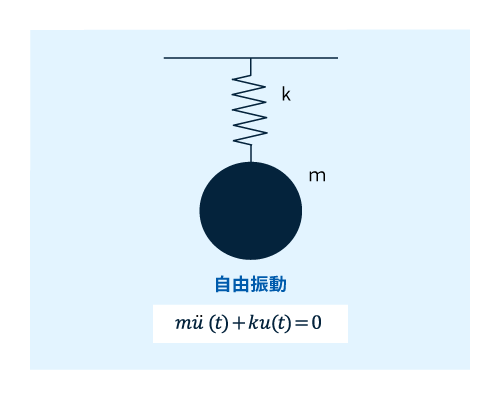

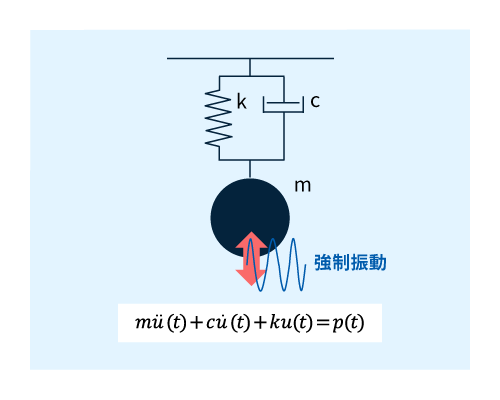

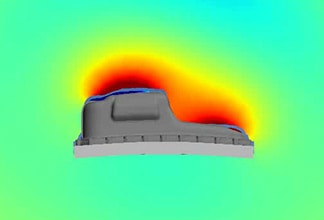

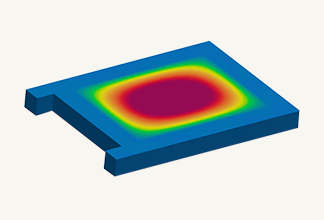

振動解析とは、振動体の固有振動数と等しい振動を外部から与えたとき、非常に大きな振幅で振動する現象(共振)を避ける設計をするために実施する解析です。Vibration analysis includes Modal analysis and Frequency response analysis.

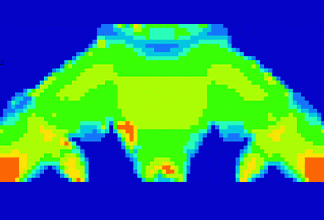

図1 モード解析(固有値解析)

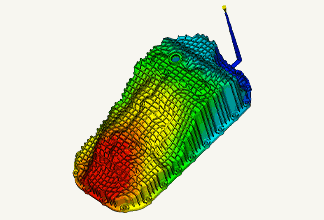

図2 周波数応答解析

解析事例-1

繊維配向が周波数特性へ与える影響

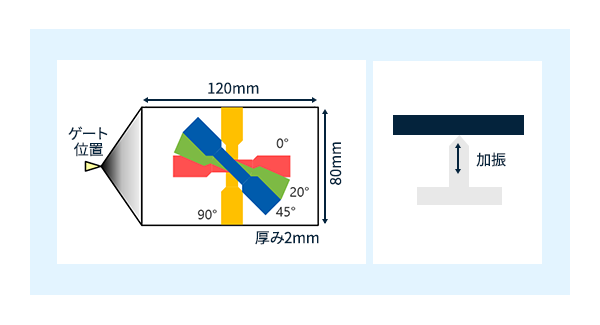

固有振動数が繊維配向によって変えられることを示した事例を紹介します。 図5のように、120mm×80mm×2mmの平板を実際に成形した後、方向別に切り出し、中央加振法による減衰特性評価試験を実施しました。

図5 試験片切り出しイメージ(左)と中央加振法イメージ(右)

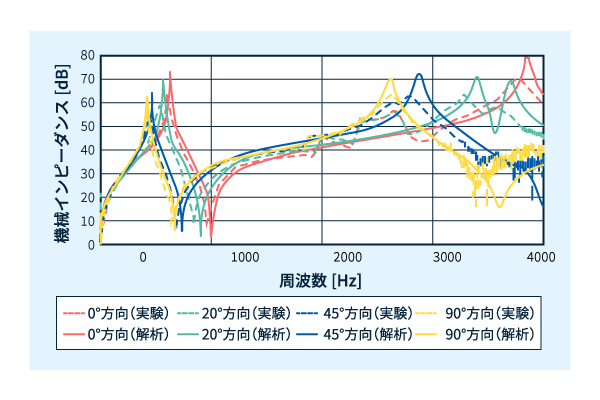

実験結果を図6の破線に示しました。0°方向(=繊維配向度が高い)ほど、固有振動数も高くなっていることがわかります。ここでは、0°方向と90°方向で1次の固有振動数が数百Hz変わっていることが分かります。

図6 ガラス繊維配向方向と固有振動数の変化

解析事例-2

繊維強化樹脂におけるゲート位置が周波数特性に与える影響

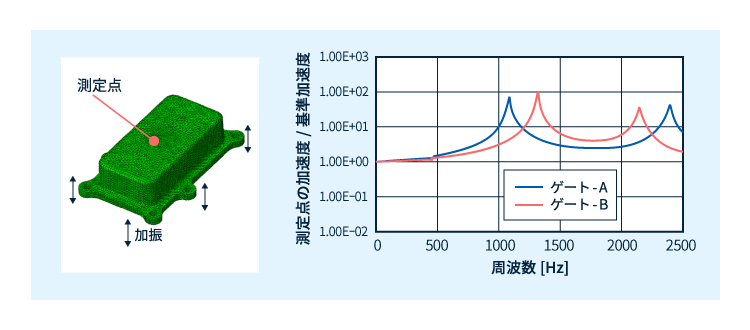

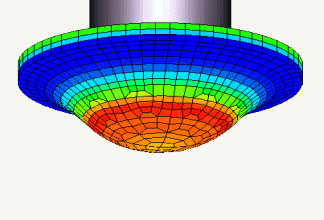

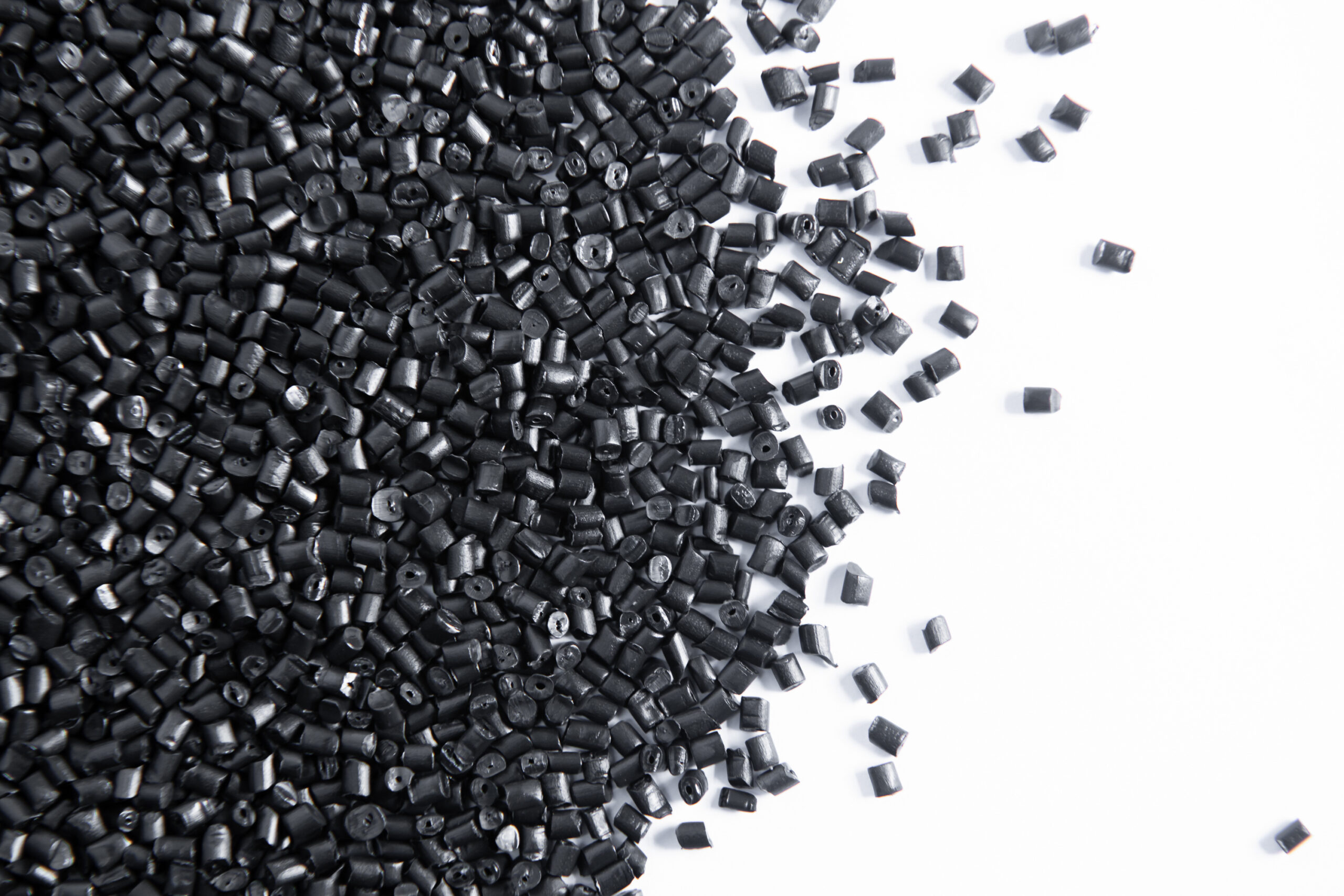

固有振動数を繊維配向によって変えられることは上述の通りですが、実際に繊維配向を変えるためにはどのような方法があるのか、Box部品の適用事例を用いて紹介します。実際の製品で繊維配向を変えるためには、射出成形のゲート位置の変更が有効です。 図7のように、ゲートA(左)とゲートB(右)で比較評価したところ、図8のように、ゲートBに変更することで固有振動数が高い位置に変化しました。所望の固有振動数を得られない場合、ガラス繊維強化材ではこうしたアプローチが可能です。

図7 ゲートA(左)とゲートB(右)の充填パターン

図8 測定位置(左)と周波数応答解析結果(右)

解析事例-3

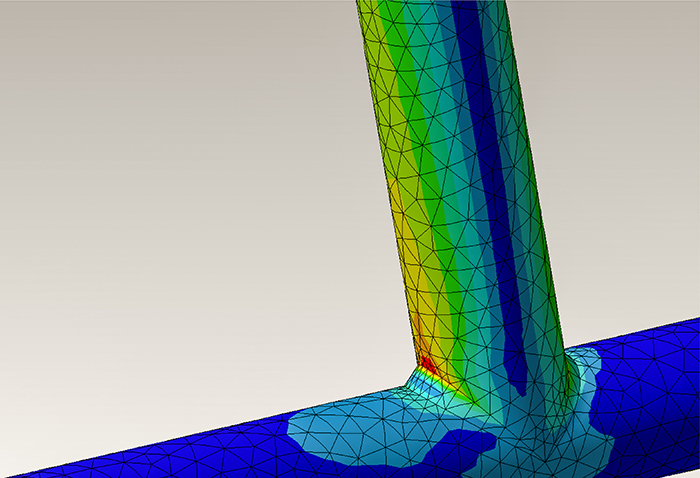

リブの追加やリブの厚みが周波数特性へ与える影響

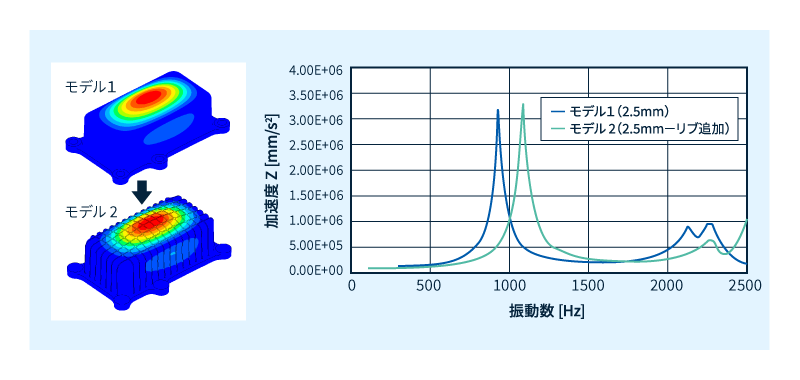

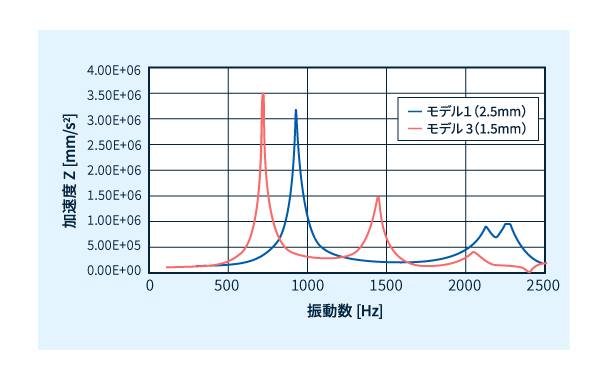

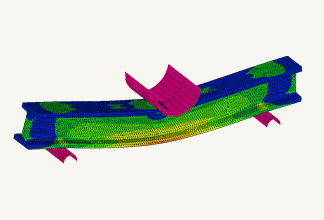

ガラス繊維配向だけでなく、リブの追加やリブの厚み変更によっても、固有振動数を変えることができます。 図9のように、リブを追加することで固有振動数は大きくなり、厚みを薄くすることで固有振動数は小さくなります(図10)。射出成形ではこのような形状変更が比較的しやすいため、解析しながらより良い形状を探索することが効果的です。

図9 リブ追加による固有振動数の変化

図10 厚み変更(2.5mm→1.5mm)による固有振動数の変化

お問い合わせ

製品・技術に関するご質問やサンプルのご希望など、お気軽にお問い合わせ下さい。

お問い合わせ

資料ダウンロード

旭化成のエンジニアリングプラスチック製品・技術についてより詳細にご紹介します。

資料ダウンロード

メールマガジン

製品情報・業界情報を定期的にお届けします。情報収集にお役立てください。

メルマガ登録

旭化成 エンプラ総合情報サイト

旭化成のエンジニアリングプラスチック・機能樹脂製品をご紹介いたします。ポリアセタール(POM)樹脂、ポリアミド(PA, ナイロン)樹脂、変性ポリフェニレンエーテル(PPE)樹脂を主に取り扱っており、樹脂の設計参考情報、事例、業界動向トレンド等をお届けします。

旭化成株式会社

旭化成 エンプラ総合情報サイト